Le dernier numéro de la revue XVII-XVIII, consacré notamment au thème « Crimes et criminalité » vient de paraître. Il est disponible en ligne ici.

Le dernier numéro de la revue XVII-XVIII, consacré notamment au thème « Crimes et criminalité » vient de paraître. Il est disponible en ligne ici.

Le programme des journées jeunes chercheurs 2019, qui auront lieu à l’Université Paris Nanterre les 26 et 27 septembre prochains, est maintenant disponible. Vous pourrez le trouver ici.

« L’invention de l’humanisme commence avec une réflexion sur le signe et s’achève avec l’invention de sa symbolique. »

Anne-Élisabeth Spica, Symbolique humaniste et emblématique (1996, 44).

Dans l’introduction à l’ouvrage Texte et image dans l’Antiquité, Jean-Marc Luce affirme qu’« il y a un enchaînement des mots et des images au fondement de notre fonctionnement cognitif. Ce constat conditionne la rencontre entre texte et image ». C’est peut-être pour cette raison que les utilisations conjointes de l’image et du texte sont communes à tant de cultures et de civilisations au cours des cinq derniers millénaires, des hiéroglyphes égyptiens aux bandes dessinées contemporaines. Cependant, ce n’est sans doute qu’avec l’avènement de l’humanisme au seizième siècle que ce mode discursif se fera matrice de l’épistémologie d’une époque tout entière. Outil de prédilection des humanistes dans leur quête pour retrouver un langage universel pré-Babel, l’alliance du texte et de l’image dans le symbole (étymologiquement « qui unit, qui met ensemble ») est investie au seizième siècle d’un pouvoir didactique, rhétorique, et surtout dévotionnel considérable. « Le symbole », souligne Élisabeth Spica, « c’est la nouvelle alliance que les hommes passent avec Dieu. »

Bien avant les emblèmes de Whitney en 1586 et ceux, moins connus, de Thomas Palmer en 1566, des ouvrages dévotionnels usant de compositions texte-image circulent déjà en Angleterre, tels que le catéchisme illustré The Mystik Sweet Rosary of the Faythful Soule publié en 1533 par un auteur inconnu. Mais c’est surtout pendant les premières décennies du dix-septième siècle que les genres qui combinent les deux codes sémiotiques connaîtront un essor et une popularité sans précédent. Outre les recueils d’emblèmes à proprement parler de Peacham, Quarles, Hawkins, Lupton, Jenner et Wither, qui s’inspirent de l’Emblematum liber du juriste milanais Andrea Alciat (Augsbourg, 1531), les bestiaires illustrés d’Edward Topsell constituent un autre exemple fascinant attestant de cet engouement pour l’alliance entre le texte et l’image.

C’est seulement au milieu du dix-septième siècle, avec l’avènement du matérialisme et de l’empirisme, que le symbole perd progressivement sa valeur épistémologique absolue. Après le « désenchantement du monde », l’iconologie et la symbolique s’orientent progressivement vers une raison d’être plus esthétique et illustrative. L’association texte-image se pose alors en d’autres termes, auxquels cette journée est également consacrée. Les caricatures et illustrations de William Hogarth (1697-1764) ou le Little Pretty Pocket Book de John Newbery (1770) posent les jalons d’une nouvelle culture de l’illustration que poursuivront, à la fin du dix-huitième siècle, des artistes tels que Thomas Bewick et Thomas Rowlandson.

Nous nous proposons d’investiguer les diverses manifestations de l’intermédialité texte-image, en limitant le champ d’étude aux mondes anglophones afin d’inscrire cette journée dans le projet de recherche quinquennal de l’équipe organisatrice, Savoirs dans l’Espace Anglophone : Représentations, Culture, Histoire (S.E.A.R.C.H.).

Les communications pourront porter, entre autres, sur les thématiques suivantes :

† Les divers modes combinatoires de l’image et du texte dans les pays anglophones (emblèmes, devises, imprese, héraldique, illustrations, …)

† Les modes de translation d’un médium à l’autre (ekphrasis, prosopopée, référence à des motifs visuels dans le texte, représentation visuelle d’éléments textuels, etc.)

† Les outils théoriques et méthodologiques pour penser la frontière entre l’image et le texte dans les mondes anglophones (histoire des théories de l’image, transmédialité et intermédialité, sémiotique, études comparées de textes et d’image, histoire de l’art, etc.)

Cette liste n’est cependant pas exhaustive.

Les communications pourront être présentées en français ou en anglais, et ne devront pas excéder vingt minutes. Les propositions (300 mots maximum) devront inclure un titre et quelques éléments biographiques (100-150 mots), et devront être envoyées à l’adresse je-renaissance-strasbourg-2019@gmail.com avant le 15 octobre 2019.

Bibliographie indicative:

Barkan, Leonard, Mute Poetry, Speaking Pictures, Princeton University Press, Princeton, Oxford, 2013.

Bath, Michael, Speaking Pictures. English Emblem Books and Renaissance Culture, Longman Publishing, New York, 1994.

Couton, Marie, Fernandes, Isabelle, Vénuat, Monique, Jérémie, Christian éds., Pouvoirs de l’image aux 15e, 16e et 17e siècles, Éditeur Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2009.

Drysdall, Denis, « Authorities for Symbolism in the Sixteenth Century », in Peter M. Daly and John Manning éds., Aspects of Renaissance and Baroque Symbol Theory 1500-1700, AMS Press Inc., New York, 1999, 111-124.

Dyrness, William A., Reformed Theology and Visual Culture, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

Engel, William E., Loughnane, Rory, Grant, Williams, The Memory Arts in Renaissance England: A Critical Anthology, Cambridge University Press, Cambridge, 2016.

Farmer, Norman Kittrell, Poets and the Visual Arts in Renaissance England, University of Texas Press, Austin, 1984.

Gombrich, Ernst, The Uses of Images. Studies in the Social Function of Art and Visual Communication, Phaidon, Londres, 1999.

Ionescu, Christina, Schellenberg, Renata, Book Illustration in the Long Eighteenth Century: Reconfiguring the Visual Periphery of the Text, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-upon-Tyne, 2015.

Manning, John, The Emblem, Reaktion Books, Londres, 2002.

Mitchell, W.J.T., Iconology: Image, Text, Ideology, University of Chicago Press, Chicago, Londres, 2013.

Rajewsky, Irina, « Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality », Intermédialités (6), 2005, 43–64.

Spica, Anne-Élisabeth, Symbolique humaniste et emblématique, Honoré Champion, Paris, 1996.

Umbach, Maiken, « Classicism, Enlightenment and the ‘Other’: thoughts on decoding eighteenth–century visual culture », Art History, vol 25, 2002, 319-340.

Vuilleumier Laurens, Florence, La Raison des figures symboliques à la Renaissance et à l’Âge Classique, Librairie Droz S.A., Genève, 2000.

Wagner, Jean-Marie, « Théorie de l’image et pratique iconologique », Baroque, 09-10, 1980. Web. Mis en ligne le 15 mai 2013, consulté le 25 juin 2019. URL: http://journals.openedition.org/baroque/520

Wolf, Werner, The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality, Rodopi, Amsterdam, 1999.

*****************************************************

Postgraduate study day

Ut Pictura Poesis – “Making Text and Image Interact in the English-Speaking World Between 1500 and 1800”

Friday 20 March 2020, Université de Strasbourg

“The invention of humanism began with a reflection on the sign and ended with the invention of its symbolic system.”

— Anne-Élisabeth Spica, Symbolique humaniste et emblématique (1996, 44)

In his introduction to Texte et image dans l’Antiquité, Jean-Marc Luce writes that “words and images linked together lie at the heart of our cognitive functioning. Only on the basis of this observation can texts and images meet” . This may explain why the use of texts and images together has been common to so many cultures and civilizations over at least five millennia, ranging from Egyptian hieroglyphs to contemporary comic books. It is only with the advent of humanism in the 16th century however that this mode of expression became the epistemological matrix of an entire era. As the humanists’ instrument of choice in their quest to retrieve a universal, pre-Babelian language, the blending together of texts and images through symbols (meaning “that which unites, throws together”) was endowed with a considerable didactic, rhetorical, and devotional power at the time. “The symbol,” Spica underlines, “was the new alliance that Man made with God.”

Devotional works resorting to text-and-image combinations, such as the anonymous illustrated catechism The Mystik Sweet Rosary of the Faythful Soule (1533) were already circulating in England well before Geffrey Whitney’s emblems (1586) and their lesser known predecessors completed in 1566 by Thomas Palmer. However, it is during the first decades of the 17th century that literary genres based on the union of these two semiotic codes flourished and enjoyed unprecedented popularity. In addition to the emblem books published by Peacham, Quarles, Hawkins, Lupton, Jenner and Wither, which were inspired by Milanese jurist Andrea Alciato’s Emblematum liber (Augsburg, 1531), Edward Topsell’s illustrated bestiaries are another fascinating example that testifies to the growing interest for the joint use of texts and images at the time.

In the middle of the 17th century, with the advent of materialism and empiricism, symbols progressively lost their absolute epistemological value. Following “the disenchantment of the world” [4], iconology and symbolism gradually acquired a more aesthetic and illustrative raison d’être. The relationship between texts and images would henceforth rest upon a new philosophical paradigm which this study day aims to explore as well. Caricatures and sketches by William Hogarth (1697-1764) or John Newbery’s Little Pretty Pocket Book (1770) laid the foundations of a new culture of illustration that artists such as Thomas Bewick and Thomas Rowlandson further developed at the end of the 18th century.

We welcome contributions addressing the manifold instances of text-image intermediality. We would like to restrict the geographical scope of the papers to the English-speaking world, so as to make this study day fit in with the area of research in which the organising research team (S.E.A.R.C.H. : Savoirs dans l’Espace Anglophone : Représentations, Culture, Histoire) specialises.

Topics may include, but are not limited to:

† The various types of text-image combinations in English-speaking countries (emblems, devices, imprese, heraldry, illustrations, etc.)

† The modes of translation from one medium to the other (ekphrasis, prosopopoeia, references to visual motifs in the text, visual representations of textual elements, etc.)

† The theoretical and methodological tools through which to apprehend the border between texts and images in the English-speaking world (history of image theory, transmediality, intermediality, semiotics, comparative studies of texts and images, art history, etc.)

We invite abstracts of up to 300 words for 20-minute papers, in French or in English. Please submit your abstract along with a title and a short biographical note (100-150 words) to je-renaissance-strasbourg-2019@gmail.com by 15 October 2019.

Les membres de la société trouveront dans leur boîtes mail la newsletter pour le mois de juillet 2019. Il n’y aura pas de newsletter en août et nous nous retrouverons donc au mois de septembre. Bon été à toutes et à tous !

Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution de l’ouvrage :

British Sociability in the Long Eighteenth Century. Challenging the

Anglo-French Connection.

Edited by Valérie Capdeville & Alain Kerhervé

Boydell & Brewer (Studies in the Eighteenth Century)

June 2019, 320 p.

ISBN: 9781783273591

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site de l’éditeur.

J. Popkin présentera son histoire de la Révolution française

le lundi 27 mai de 17h à 19h salle 830

Bâtiment Olympe de Gouges,

Université Paris Diderot, place Paul Ricoeur, 75013 Paris

Dans le cadre du séminaire “Histoire du politique dans le monde

anglophone” (LARCA, Axe Histoire du politique dans le monde

anglophone).

“Pourquoi une nouvelle histoire de la Révolution française pour le

grand public américain?”

« À la fin de cette année, ma nouvelle histoire de la Révolution

française, A New World Begins: The Story of the French Revolution,

sortira aux Etats-Unis. Ce sera le premier livre de ce genre depuis

la publication de Citizens, de Simon Schama, édité au moment du

bicentenaire de 1989. En l’écrivant, je me suis confronté à plusieurs

défis. D’abord, comment convaincre le lecteur/la lectrice moyen(ne)

américaine que ce sujet classique doit leur concerner aujourd’hui,

qu’ils doivent consacrer leur temps et leur argent à me lire ?

Comment intégrer les nouvelles perspectives de la recherche, comme le

rôle des femmes et des questions de genre dans la Révolution et la

dimension coloniale et raciale du mouvement, sans déboussoler des

lecteurs qui ne retiennent de leurs cours de high school que les mots

« Bastille, » « guillotine, » « Robespierre, » et « Terreur » ? Et

comment rester fidèle à ma vocation d’historien « sérieux » tout en

essayant, pour la première fois de ma vie professionnelle, d’écrire un

livre dans un style accessible à tout le monde ? Ce n’est pas à moi

de dire si mon livre répondra avec succès à ces défis, mais je peux

dire que l’aventure a été vraiment passionnante et que j’ai appris

beaucoup de choses, sur la Révolution et sur le métier d’écrivain, en

y travaillant. »

J. Popkin

L’appel à communications des Journées Jeunes chercheurs 2019 de la SEAA 17-18, de la SFEDS et de la Société d’Études du XVIIe siècle, organisées en partenariat avec le Centre de Recherches Anglophones (CREA, EA 370) et l’Institut de Recherches Philosophiques (IRePh, EA 373) est disponible ici.

Ces journées se tiendront à l’université Paris Nanterre, les 26 et 27 septembre 2019

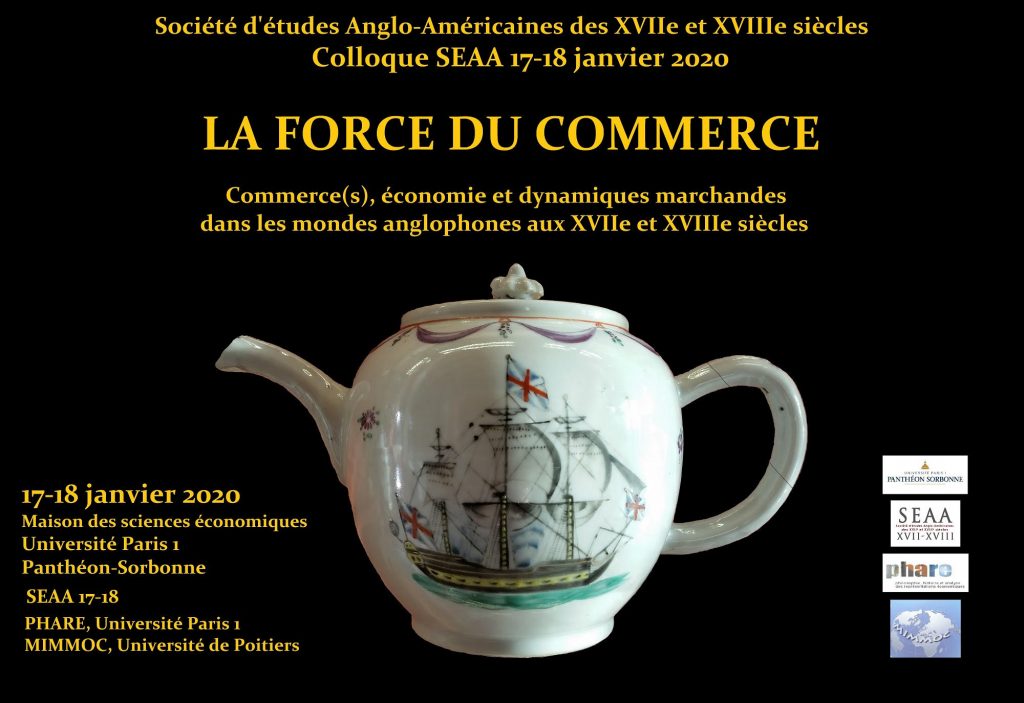

L’appel à communications pour le prochain colloque annuel de laSociété d’Études Anglo-Américaines des 17e et 18e siècles, qui aura lieu les 17 et 18 janvier 2020 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est désormais disponible.

Vous pouvez consulter la page consacrée au colloque annuel ici.

Vous pouvez également télécharger l’appel à communications en format PDF ici.

Université Paris Nanterre – Bâtiment Max Weber (Salle 321)

Wyger VELEMA (Université d’Amsterdam) & Arthur WESTSTEIJN(Université de Leiden) viendront présenter l’ouvrage collectif qu’ils ont codirigé :

ANCIENT MODELS IN THE EARLY MODERN REPUBLICAN IMAGINATION, Brill, 2017.

HTTPS://BRILL.COM/VIEW/SERIAL/SRCA

This edited volume approaches the early modern republican political imagination from a fresh perspective. While most scholars agree on the importance of the classical world to early modern republican theorists, its role is all too often described in rather abstract and general terms such as « classical republicanism » or the « neo-roman theory of free states ». The contributions to this volume propose a different approach and all focus on the specific ways in which ancient republics such as Rome, Athens, Sparta, and the Hebrew Republic served as models for early modern republican thought. The result is a novel interpretation of the impact of antiquity on early modern republicanism.

Myriam-Isabelle DUCROCQ (mducrocq@parisnanterre.fr) Arnault SKORNICKI (askornicki@parisnanterre.fr)