Colloque international conjoint de la Société française Shakespeare (SFS) et la Société d’études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles (SEAA1718). Avec le soutien d’ECHELLES (UMR 8264 du CNRS – Université Paris Cité) et de la Hakluyt Society.

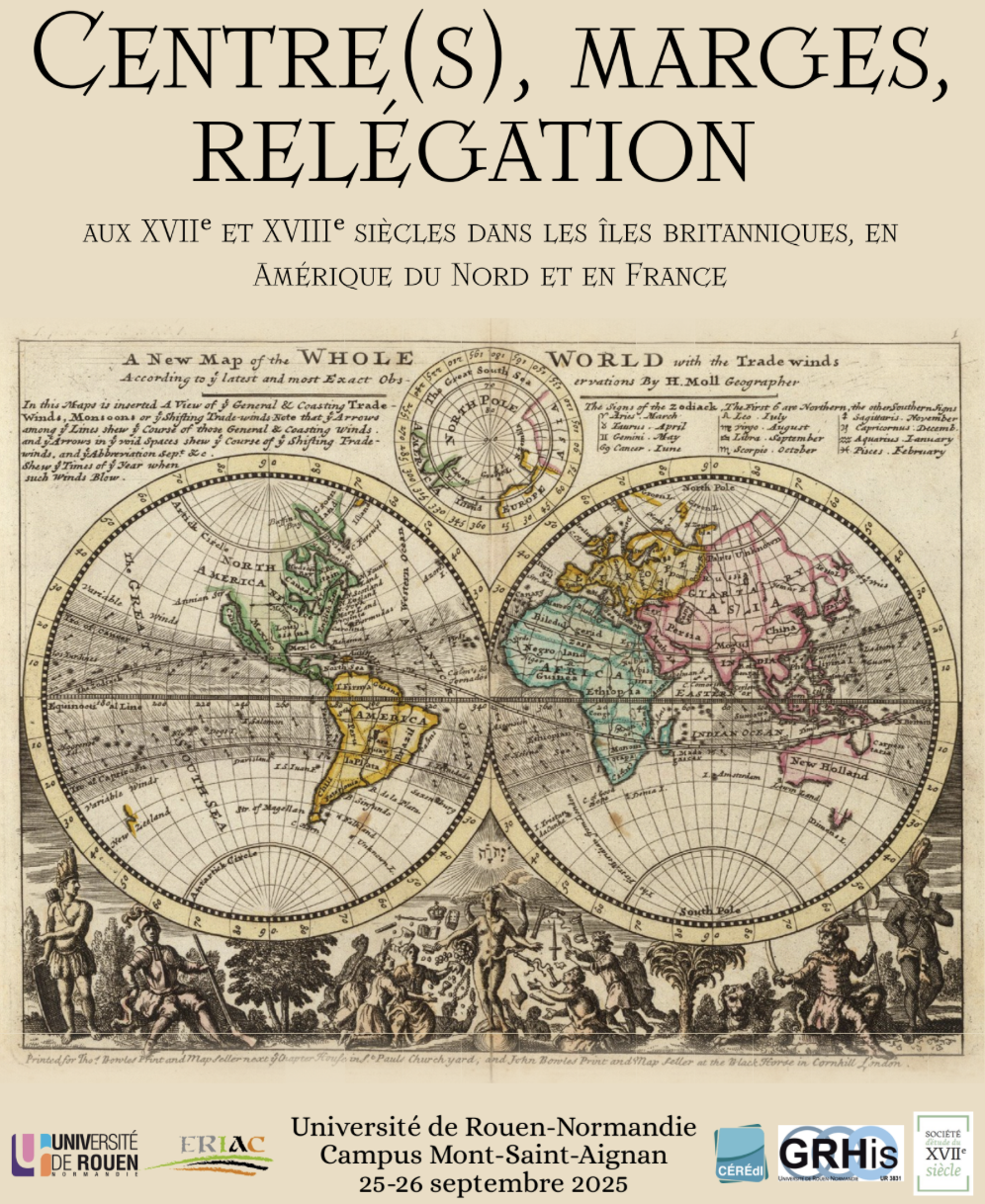

JDJC 2025: « Centre(s), marges, relégation aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les îles britanniques, en Amérique du Nord et en France », Rouen, 25-26 septembre 2025

17e journées doctorant·e·s et jeunes chercheur·euse·s de la Société d’Études Anglo-Américaines des XVIIe et XVIIIe siècles (SEAA 17-18) et de la Société Française d’Étude du Dix-huitième siècle (SFEDS).

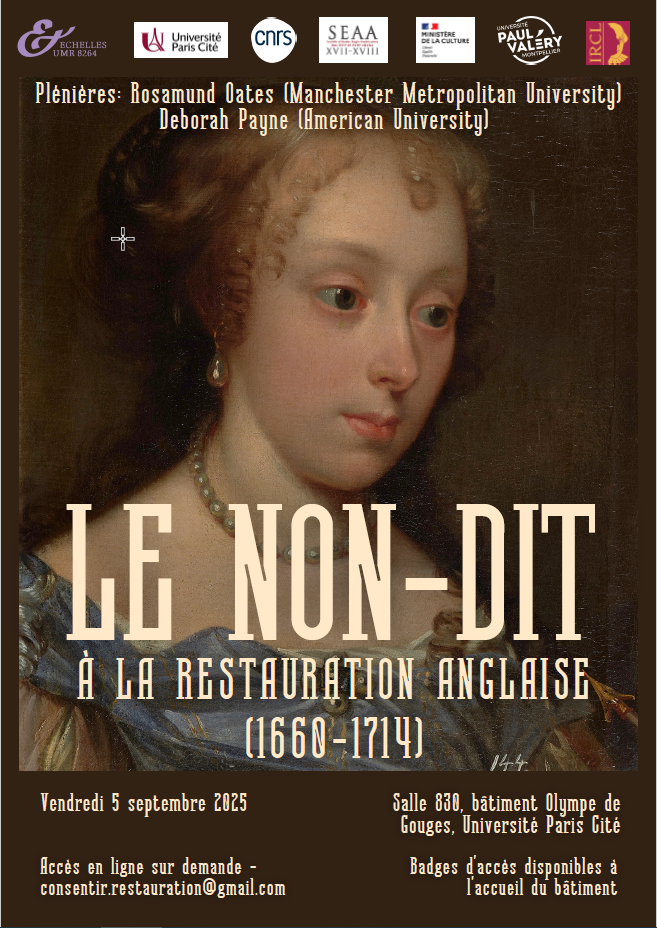

Continuer la lecture de « JDJC 2025: « Centre(s), marges, relégation aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les îles britanniques, en Amérique du Nord et en France », Rouen, 25-26 septembre 2025 »JE: Le non-dit à la Restauration Anglaise (1660-1714). 5 septembre 2025, Université Paris Cité. Programme

Le colloque est aussi accessible en ligne, le lien est disponible sur demande à l’adresse consentir.restauration[at]gmail.com.

Le programme du colloque est également disponible ici en version pdf.

Continuer la lecture de « JE: Le non-dit à la Restauration Anglaise (1660-1714). 5 septembre 2025, Université Paris Cité. Programme »Colloque international : « Traduire et adapter les plaisanteries de Molière en anglais du XVIIe siècle à aujourd’hui », Université Lumière Lyon 2, 26-27 juin 2025

Le colloque « Traduire et adapter les plaisanteries de Molière en anglais, du XVIIe siècle à aujourd’hui » aura lieu à l’Université Lumière -Lyon 2 les 26 et 27 juin prochain.

Vous trouverez davantage d’informations sur le site dédié.

Colloque international : Aphra Behn on the Move 18, 19 et 20 juin 2025

Le colloque « Aphra Behn on the Move », sous le patronage de la société et co-organisé par l’Université Paris Cité, Sorbonne Université et Université Sorbonne Nouvelle aura lieu les 18, 19 et 20 juin prochain.

Vous pouvez avoir davantage d’informations au sujet du colloque sur le site dédié.

Colloque annuel de la Société, 12-14 juin 2025, Université de Montpellier Paul-Valéry, Mare Nostrum , programme

JDJC 2024, 17-18 octobre, Lille: RACINES, RADICALITÉ, ORGANICITÉ EN FRANCE ET DANS LE MONDE ANGLO-AMÉRICAIN AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES

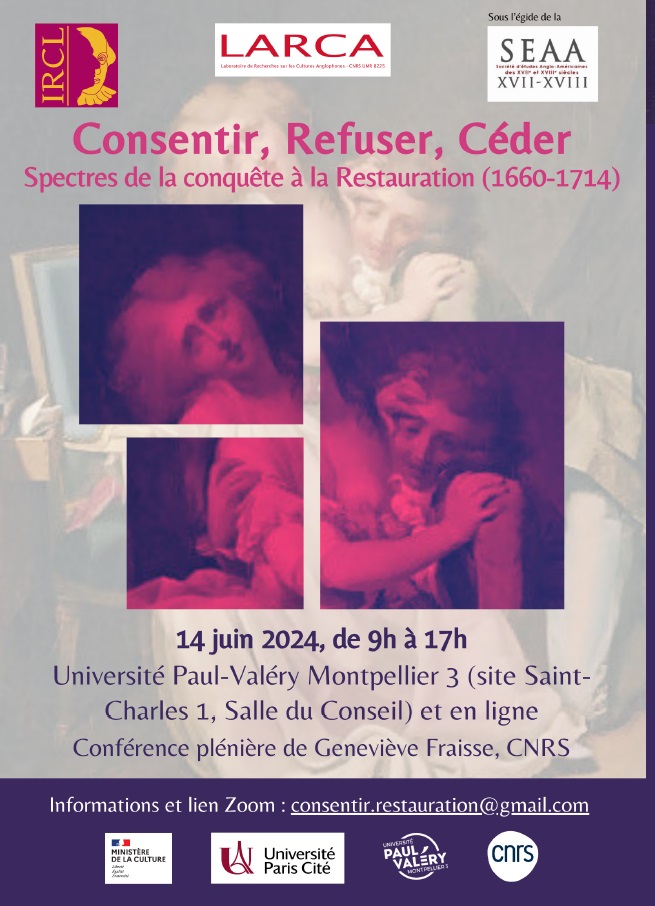

Colloque « Consentir, Refuser, Céder: Spectres de la conquête à la Restauration (1660-1714) », Université Paul-Valéry Montpellier 3, 14 juin 2024

Le programme du colloque « Consentir, Refuser, Céder: Spectres de la conquête à la Restauration (1660-1714) », co-organisé par l’IRCL (Université Paul-Valéry Montpellier 3) et le LARCA (Université Paris Cité), sous l’égide de la Société d’études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles, est disponible.

Le programme du colloque est aussi disponible en version pdf ici.

Continuer la lecture de « Colloque « Consentir, Refuser, Céder: Spectres de la conquête à la Restauration (1660-1714) », Université Paul-Valéry Montpellier 3, 14 juin 2024 »CFP: 49e colloque annuel de la SEAA 17-18, « Mare Nostrum », Université Paul-Valéry Montpellier 3, Université de Perpignan Via Domitia

Inscriptions pour le congrès du cinquantenaire

Chères et chers collègues,

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour le congrès annuel de la Société des Etudes Anglo-Américaines des XVII et XVIIIe siècles (SEAA XVII-XVIII), « Mémoire et oubli dans le monde anglo-américain des XVIIe et XVIIIe siècles », qui se tiendra à la Sorbonne Nouvelle, du 11 au 13 janvier prochain.

Elles se font via le formulaire suivant : https://forms.gle/AiAAJa7cDnZDLEWQ6

Le règlement est à faire directement auprès de la SEAA XVII-XVIII par virement (le RIB figure dans le formulaire d’inscription). Il est encore possible de régler jusqu’au début du colloque.